-

Publié le par Florian Rouanet

✝️ Deux piliers dans la tempête pseudo-conciliaire ✝️

⁂ Arène de combat

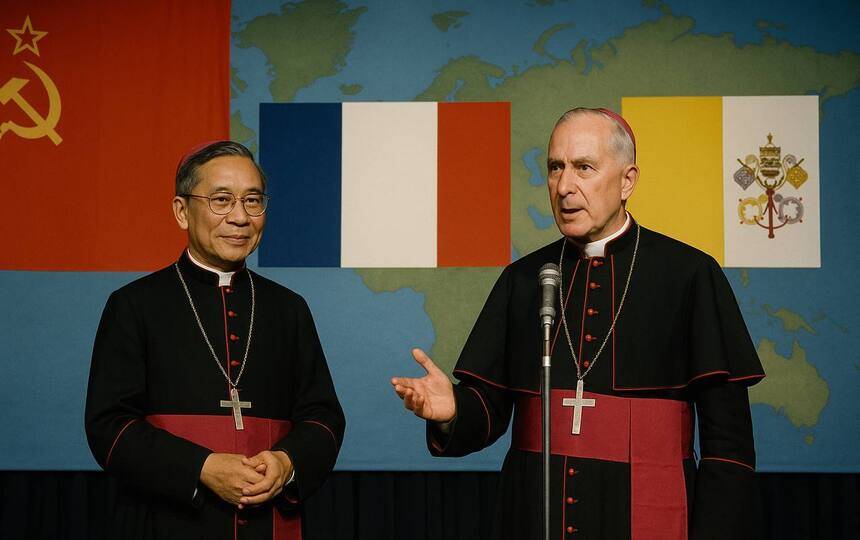

Ô lecteur pieux, souffrez que nous fassions résonner le noble laudate de deux prélats trop peu associés par les plumes et les chaire : Mgr Pierre-Martin Ngô Đình Thục et Mgr Marcel Lefebvre.

Tous deux furent archevêques, docteurs en théologie, vigiles aux portes du Sanctuaire, hérauts intransigeants de la Tradition face aux entreprises criminelles — contre les âmes — du modernisme. Le XXᵉ siècle, ce théâtre de guerres et de reniements, les vit se lever — non sans différences — mais mus par une foi commune, un amour profond de l’ordre chrétien, et un zèle pour la France missionnaire.

Bien qu’éloignés par l’ethnie et les événements, ces deux serviteurs du Très-Haut furent façonnés par une Église encore « classique », contemplant dans la Croix, non un symbole social, mais le sceptre du Roi des rois.

Tous deux, dans la tourmente dite postconciliaire, s’aliénèrent les faveurs humaines pour mieux sauver ce qui pouvait encore l’être : la liturgie, le sacerdoce, la doctrine immuable. Deux lignées épiscopales avec l’une, plus solitaire, agit dans les ténèbres de l’oubli et des excommunications modernistes sans appel ; l’autre, bâtisseur méthodique, donna à la Tradition les assises d’une œuvre durable.

📅 Mgr Pierre Martin Ngô Đình Thục

-

Date de naissance : 6 octobre 1897 à Huế (Indochine française)

-

Date de décès : 13 décembre 1984 à Carthage (Missouri, États-Unis)

📅 Mgr Marcel François Marie Joseph Lefebvre

-

Date de naissance : 29 novembre 1905 à Tourcoing (France)

-

Date de décès : 25 mars 1991 à Martigny (Suisse)

Dressons donc un parallèle, non pour les confondre, mais afin de mieux discerner leur portée respective, leurs points communs, leurs distinctions, et surtout l’unité de dessein qui les anime face au Communisme, à l’Apostasie, à la déchéance libérale.

☧ Bandage lexical

TRADITION (Théol. cath.) : Doctrine, discipline, pratiques et rites transmis oralement ou par écrit, remontant à l’époque apostolique et conservés par l’Église catholique.

ANTICOMMUNISME (Subst. masc.) : Attitude d’hostilité déclarée au communisme, fondée sur des considérations politiques, morales, religieuses ou économiques.

☩ Vielle leçon érudite

« Le refus par ce concile pastoral d’émettre une condamnation officielle du communisme suffit à le discréditer pour toujours, quand on se souvient des dizaines de millions de martyrs… Ce concile, qui réunissait 2 350 évêques, n’a rien dit, malgré les 450 signatures de pères demandant une condamnation, que j’ai moi-même portées à Mgr Felici, secrétaire du Concile, et Mgr. Sigaud, Archevêque de Diamantine. »

— Mgr Marcel Lefebvre, Itinéraire spirituel.

« Puisque le communisme n’est pas neutre, nous ne pouvons pas être neutres. »

Mgr Pierre Martin Ngô Đình Thục, lors d’un discours à Washington en 1957, soutenant la position de son frère, le président Diệm.

Σ Plan d’attaque par manche

📜 Le programme de la confrontation spirituelle

I. ⚜️ Deux prélats anti-progressistes, formés dans l’Église classique

II. 🔥 Un même combat contre le communisme, sur le plan spirituel et politique

III. 🇫🇷 Attachement viscéral à la France et à son rayonnement catholique

IV. 🕊 Préservation de la Tradition — chacun à sa manière

V. 🪦 Rayonnement posthume contrasté mais réel

Terrain d’allégeance et de résistance

I. ⚜️ Deux prélats anti-progressistes, formés dans l’Église classique

Avant que ne tonne la mitraille conciliaire, les deux archevêques furent enfants d’une même Église — celle qui croyait encore à l’enfer, au dogme, et au latin sacré.

- Mgr Thuc, élevé dans les écoles catholiques d’Indochine, intégra le Collegio Urbano à Rome. Sa formation néo-thomiste le fit docteur en théologie, rompu aux méthodes scolastiques.

- Mgr Lefebvre, issu d’une famille pieuse du Nord de la France, entra au Séminaire Français de Rome et obtint les mêmes titres. Tous deux baignaient dans une sapience scolastique, que Vatican II allait jeter aux orties.

Et les voilà nommés archevêques dans des territoires clefs : Mgr Thuc à Hué, bastion catholique dans un Viêt Nam rougeoyant ; Mgr Lefebvre à Dakar, pivot de l’Afrique chrétienne, bientôt livré aux courants révolutionnaires.

II. 🔥 Un même combat contre le communisme, sur le plan spirituel et politique

Le Communisme fut leur ennemi juré. Non point une simple idéologie, mais l’incarnation politique de l’Apostasie post-Seconde guerre mondiale en Occident et dans le monde.

- Thuc vit l’Église du Viêt Nam traquée, calcinée par les Viêt Minh. L’assassinat de son frère, le président catholique Diệm, scella son mépris pour ces puissances subversives de l’ombre.

- Lefebvre, quant à lui, dénonçait le même venin dans les discours de la théologie de la libération. Son passage en Afrique confirma son intuition : le modernisme, allié au marxisme, visait la destruction du trône et de l’autel.

Tous deux réclamaient, non sans ardeur, la reconnaissance de la royauté sociale de Notre Seigneur — ce dogme également honni des démocraties et du libéralisme impies.

III. 🇫🇷 Attachement viscéral à la France et à son rayonnement catholique

Chose remarquable, le sang français irrigue les veines spirituelles de ces deux prélats.

- Thuc, nourri au biberon du protectorat, parlait mieux français que maints jacobins illettrés actuels. Sa piété était d’aloi monarchique, son esprit, ultra-montain.

- Lefebvre est, quant à lui, français dans son sang et un condensé de l’Action française, de Cardinal Pie et de Dom Guéranger. En lui s’unissent saint Louis, Clovis et Charles Maurras.

Pour ces deux clercs, la France n’est point qu’une patrie mais une terre de mission : fille aînée de l’Église, civilisatrice des peuples, phare à rallumer.

IV. 🕊 Préservation de la Tradition — chacun à sa manière

Le Concile Vatican II les heurta de front. Mais leur réponse fut divergente dans la forme, le fond parfois, mais non dans l’intention.

- Lefebvre : fonde la Fraternité Saint-Pie X, bâtit séminaires, forme prêtres, publie, structure, résiste ouvertement — mais sans vouloir rompre « de jure ».

- Thuc : plus mystique, plus isolé, il sacra à tour de bras (Guérard des Lauriers, Carmona, Zamora, etc.), propage des lignées valides mais « variées », au prix d’une l’incompréhension générale.

Tous deux justifient leur audace par l’état de nécessité canonique : quand Rome sombre, il faut sauver les âmes.

V. 🪦 Rayonnement posthume contrasté mais réel

Après leur trépas, les fruits sont là, même si les branches sont dissemblables.

- Mgr Lefebvre : sa Fraternité vit, croît, forte de bientôt 800 prêtres, irrigue les milieux résistants et protège même les milieux ralliés (Ecclesia Dei, Summorum Pontificum). Il est le pilier visible d’un traditionalisme structuré.

- Mgr Thuc : plus souterrain et plus controversé sans doute, il est le père du sédévacantisme opérationnel. Sans lui, point de sacre valide pour maintes communautés restées fidèles au catholicisme faisant le constat Sede Vacante, de la CMRI et au RCI, à la Fondation Saint-Vincent Ferrier en passant par l’IMBC par exemple.

🛎 Frappe chirurgicale inflige KO

Deux colonnes, deux styles, une même foi

D’un côté, l’homme d’Église méthodique et bâtisseur ; de l’autre, le mystique isolé, prophète dans le désert. Tous deux refusèrent l’abdication doctrinale, préférèrent la « marginalisation » au reniement. Leur combat — celui de la fidélité — contre le consensus mou et faux —, de la messe de toujours contre la bouillie moderniste — demeure une leçon d’honneur et de clairvoyance.

Qu’on les aime ou qu’on les redoute, que l’on valide l’un et non l’autre — la chose est hélas fort répandue d’un côté comme de l’autre —, ces deux géants se dressent dans le paysage ecclésial comme des repères inaltérables. L’un fit surtout école, l’autre fit surtout lignée ; l’un institua, l’autre sacralisa — d’ailleurs le milieu dit sédévacantiste n’est pas en reste d’évêques lui. Mais tous deux portèrent haut l’étendard de l’Église de toujours, jusqu’au bout, au prix du confort, de la réputation et de la communion apparente.

Post-Scriptum : Il ne s’agit point ici de canoniser leurs erreurs ou excès, mais de rappeler que la fidélité a parfois les dehors de l’excès, notamment quand « l’institution » s’égare.

- Roman catholic faith reconnaissance des lignées épiscopales hors modernisme d’un site tenu par un Philippin — plus évolué que la moyenne du Tradistan — allant chez les résistants dits williamsoniens, ouvert aux sédévacantisme

La Rédaction

🥊 Nos articles de la Straße

La théologie de la libération, marxisme christianisant et sud-américain au progressiste caricatural

Mgrs Da Silva & Lefebvre sur ladite sédévacance, l’ »épiscopat » & la question du conclave

Troisième dimanche après Pâques, Mgr Scharf & héritage thuciste de Mgr Koráb

-

Mgrs Lefebvre et Thuc : deux colonnes de granit dressées dans la tempête

Similarités : deux ex-archevêques, traditionalistes, entre anticommunisme et fidélité à la France ?

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le sur les réseaux sociaux !

[Sassy_Social_Share]

Merci de votre visite sur notre site !

Ce site internet est la propriété de M. Florian Rouanet.

Vous pouvez reproduire nos articles à condition de mentionner le lien d'origine.

12 commentaires

Réagissez à cet article !