-

Publié le par Florian Rouanet

🗡️ Esprit, conflit, Église et national-socialisme 🕊️

⁂ Arène de Nuremberg

Ô lecteur cinglant, enfilez l’habit du combat, tout de brun vêtu, et que votre regard affronte cette époque de basculement avec la déférence qu’impose tout examen des esprits de leur temps.

Il ne s’agit point ici de condamner d’emblée ni d’exalter à la légère, mais d’observer, à travers leurs textes, comment certains catholiques allemands – théologiens, diplomates, analystes – cherchèrent à concilier la doctrine de l’Église et les fondements du régime national-socialiste.

Née de circonstances troublées, révolutionnaires-conservatrices, cette tentative d’ajustement ne fut probablement ni uniforme ni monolithique. Pour les uns, elle incarne un espoir d’ordre face à l’instabilité de Weimar ; pour d’autres davantage pisse-froid, elle demeure une compromission précipitée. Entre adhésion tactique, alignement doctrinal, soutien de l’Épiscopat et critique interne, les voix divergent.

Antenna I.O. Vox Frequencia

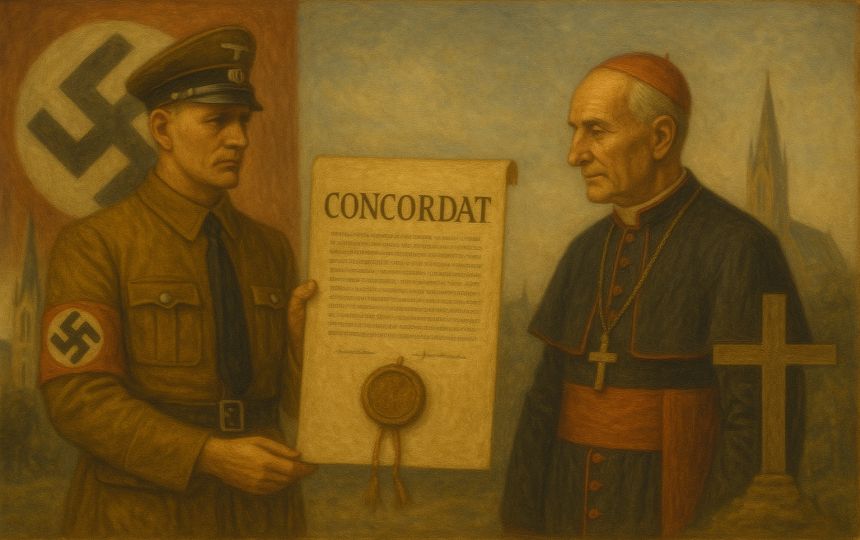

🕊️🛡️ Entre Concordat et Weltanschauung, une recherche de compatibilité

☧ Bandage lexical

🪢 Cordage terminologique, sémantique de combat, esquivant les glissements captieux et crochet syntaxique mal assimilés ; il sied au pugiliste lettré de bien nommer, afin de mieux cogner les tronches.

CONCORDAT, subst. masc.

Accord juridique passé entre le Saint-Siège et un État séculier, lequel reconnaît à l’Église certains droits spirituels, statut légal et protections institutionnelles, en échange d’une coopération ou d’une neutralité dans la sphère publique. Dans l’histoire allemande, le Concordat de 1933 devient le sceau d’une reconnaissance réciproque aux conséquences ambivalentes.CATHOLICITÉ, subst. fém.

Qualité d’universalité propre à l’Église romaine : elle dépasse les frontières ethniques, culturelles et nationales, en vertu de sa mission divine. Toute tentative de l’associer exclusivement à une communauté particulière constitue une réduction contraire à son essence.VOLK, subst. masc. (all.)

Terme central de l’anthropologie politique allemande, spécialement dans l’idéologie nationale-socialiste. Il désigne une communauté organique définie non par contrat mais par le sang, le sol et l’histoire, non opposée à la notion chrétienne de civitas. Cette dimension biologique est inséparable de la pensée völkisch. Cf. Carl Schmitt, Alfred Rosenberg.VÖLKISCH, adj. (all.)

Mot allemand intraduisible littéralement, formé sur Volk. Il évoque un attachement viscéral à l’identité nationale, culturelle et raciale. Sa charge émotionnelle, mystique et ethnique en fait un levier idéologique dans les discours NS sur l’authenticité germanique.WELTANSCHAUUNG, subst. fém. (all.)

Littéralement « conception du monde ». Vision englobante, prescriptive, totalisante, qui informe la politique, la morale, l’art et la vie privée. Dans le national-socialisme, cette Weltanschauung est structurée notamment par la race, le chef et le destin du peuple allemand — non incompatible avec une transcendance religieuse, universelle.HIRTENBRIEF, subst. masc. (all.)

Lettre pastorale émise collectivement par les évêques d’un pays ou d’une région, lue en chaire. Celui du 3 juin 1933 incarne une étape majeure dans l’engagement loyal de l’épiscopat allemand vis-à-vis du nouveau régime, en vantant sa christianité.IMPERIUM CHRISTIANUM, loc. lat.

Idéal politique médiéval d’une chrétienté unie sous deux autorités : le Pape (spirituel) et l’Empereur (temporel), dans l’héritage de Constantin, de Charlemagne, de Charles Quint. Ce rêve d’unité théocratique inspira bien des restaurations.SYMPHONIE (Église-État), loc. doctrinale

Concept hérité de Byzance, supposant une collaboration harmonieuse entre les deux glaives — sans confusion. Mais dans les circonstances de 1933, cette symphonie fut souvent invoquée.MITLÄUFER, subst. masc. (all.)

« Celui qui suit », sans être instigateur. Terme juridique issu de la « dénazification », désignant ceux qui, sans militer pour le régime, lui ont prêté concours ou ont fermé les yeux par opportunisme, conformisme ou indifférence morale.ANTICOMMUNISME, subst. masc.

Position idéologique partagée tant par l’Église que par le national-socialisme sans devenir l’alpha et l’oméga de la posture ecclésiale.SYMPATHIE DOCTRINALE, loc. anal.

Disposition intellectuelle à reconnaître des proximités ou compatibilités entre deux systèmes d’idées. Dans le cas étudié, elle peut mener à une assimilation entre loi naturelle catholique et principes völkisch du national-socialisme.UNIVERSALITÉ, subst. fém.

Dimension constitutive du message chrétien, fondée sur la Révélation adressée à tous les peuples. Elle s’oppose aux logiques particularistes ou du moins les ordonnent, afin de ne pas restreindre la Grâce.

☩ Ancienne leçon létale

— Rapport de Mgr Wilhelm Berning, évêque d’Osnabrück (Allemagne), à propos d’une rencontre qu’il a eue avec Hitler, le 26 avril 1933 ; Akten deutscher Bischöfe, vol. 1, p. 101-102 :

Il [Hitler] était très désireux d’avoir l’occasion d’exposer pour la première fois ses aspirations à un évêque catholique, car on lui avait souvent reproché de s’opposer au christianisme, et ce reproche l’avait gravement atteint ! Car il est intimement convaincu que sans le christianisme, ni une vie personnelle ni un État ne peuvent être construits, et que l’État allemand en particulier, dans son histoire et dans son existence future, n’est pas concevable sans la base solide du christianisme. On ne pourrait en aucun cas construire un État sur la seule conscience populaire, car il lui manquerait la base religieuse et morale la plus solide.

Mais il a aussi appris de ses études historiques que le christianisme, ou plutôt les Églises chrétiennes n’avaient plus trouvé la force et la détermination de vaincre par eux-mêmes les forces hostiles à l’État et au christianisme au cours des derniers siècles, et qu’ils avaient cru devoir vaincre le libéralisme, le socialisme et le bolchevisme par leurs seules armes spirituelles depuis la Réforme. L’exemple de l’Espagne, qui se trouve directement confrontée à la menace bolchevique, montre où cela a mené, tandis que le danger du bolchevisme est également très proche en Pologne et en Roumanie. Et la lutte contre l’impiété doit par conséquent être menée avec des moyens et des armes tout à fait différents de ceux que l’on a souvent imaginés.

[…] Il s’est exprimé de manière calme et chaleureuse, avec parfois un peu de tempérament. Pas un mot contre l’Église, seulement une reconnaissance envers les évêques.

« On m’a attaqué sur le traitement de la question juive. Pendant 1500 ans, l’Église catholique a considéré les Juifs comme des parasites, les a enfermés dans des ghettos, etc., c’est là que l’on s’est rendu compte de ce que sont les Juifs. À l’époque du libéralisme, on n’a plus vu ce danger-là. Je retourne à ce qui a été fait pendant quinze siècles. Je ne place pas la race au-dessus de la religion, mais je vois dans les représentants de cette race des parasites nuisibles pour l’État et l’Église, et c’est peut-être au christianisme que je rends le plus grand service ; c’est pourquoi ils ont été écartés de la vie académique et de la fonction publique.

Mon attitude personnelle envers le christianisme : Je suis tout à fait convaincu de la grande puissance et de la signification profonde de la religion chrétienne et, par conséquent, je n’admettrai aucun autre fondateur de religion. C’est pourquoi je me suis opposé à Ludendorff et me suis séparé de lui, et c’est pourquoi je rejette le livre de Rosenberg [Le Mythe du vingtième siècle]. Ce livre a été écrit par un protestant. Ce n’est pas un livre de parti. Il ne l’a pas écrit en tant qu’homme de parti. Que les protestants se penchent sur son cas.

Mon souhait est qu’il n’y ait pas de lutte confessionnelle. Je dois rendre justice aux deux confessions. Je ne tolérerai aucun Kulturkampf. Il n’est nullement question de se mêler des affaires de l’Église par l’intermédiaire de commissaires, comme cela a été fait temporairement dans le Mecklembourg.

En tant que catholique, je ne peux pas du tout m’adapter à l’Église protestante et à sa structure. C’est pourquoi j’aurai de grandes difficultés lorsque je m’occuperai de régler la situation de l’Église protestante. […] Je protégerai les droits et la liberté de l’Église catholique et je ne laisserai personne y toucher, de sorte que vous n’avez pas de craintes à avoir à ce sujet.

[…] Une école laïque ne peut jamais être tolérée, parce qu’elle n’a pas d’enseignement religieux et qu’un enseignement général de la morale sans fondement religieux est bâti sur du sable ; par conséquent, toute formation du caractère et toute religion doivent découler de la foi. C’est pourquoi nous maintiendrons l’école confessionnelle […]. L’État et l’Église doivent collaborer pour maintenir de bonnes écoles qui forment des personnes croyantes. »

— Ferdinand Desmurs, « Pie XI, le pape qui ordonna le ralliement à Hitler », Le Pape qui ordonna, le 13 janvier 1933 : Le rôle fondamental tenu par l’Église dans les pays germanophones aussi bien dans le domaine spirituel que dans ceux associatif, politique et institutionnel au moment ou la République de Weimar se fait remplacer par le Troisième Reich, impose à l’historien du temps présent une attention soutenue aux rapports entretenus par l’Église de Rome avec le nouveau chancelier et son gouvernement. La recherche de l’historien se trouve soulagée par l’abondance des archives concernant ce sujet. Ses résultats viennent d’en être confortés par l’ouverture toute récente des archives vaticanes relatives au pontificat de Pie XI.

L’historien du temps présent ne peut des lors que partager l’étonnement de ses collègues hors hexagone a voir l’ordre papal de ralliement au Führer et son suivi pointilleux par la Curie romaine, niés par des biographes français de Pie XI et de Pie XII.

L’auteur de l’ouvrage, « Pie XI, le pape qui ordonna le ralliement à Hitler », entend s’en tenir à cette seule méthode, se rappelant par ailleurs que l’historien ne peut jouer l’avocat ni s’imposer en procureur. Aussi se borne-t-il au relevé d’un ensemble de documents [actes. discours, décrets] rapportés sans retouches ni omissions. Ils émanent des trois actants du ralliement que furent le Pape, le Führer et l’Épiscopat allemand. Invité à l’accompagner dans la fouille de l’archive et à formuler sa propre approche critique le lecteur devient auteur.

Σ Plan par manche

📜 I. Michael Schmaus, théologien à la recherche d’un point de convergence

🏛 II. “Reich und Kirche”, clef de voûte d’un projet d’harmonisation entre autorité spirituelle et politique

🖋 III. Robert d’Harcourt, lecteur de la position épiscopale allemande

Territoires idéologiques redéfinis : esquisses, enjeux, perspectives

📜 I. Michael Schmaus, théologien à la recherche d’un point de convergence

Un théologien bavarois

Dans l’année 1933, alors que l’Allemagne s’emploie à redéfinir son visage institutionnel sous l’égide du national-socialisme, un nom surgit dans le paysage théologique germanique : Michael Schmaus. Prêtre spécialisé en dogmatique, bientôt professeur à l’université de Münster, sera un penseur se trouvant au croisement d’une réflexion académique et d’un engagement pastoral pressé par l’urgence d’un temps bolchévisant. C’est dans ce contexte qu’il prononce, le 11 juillet 1933, une leçon inaugurale qui sera bientôt publiée sous le titre : Begegnungen zwischen katholischem Christentum und nationalsozialistischer Weltanschauung, c’est-à-dire « Rencontres entre le christianisme catholique et la conception du monde national-socialiste ».

La brochure, quatrième d’une série nommée Reich und Kirche, émane d’une volonté plus large préparée par Franz von Papen : favoriser, sinon illustrer, un terrain d’entente entre la foi catholique et l’ordre nouveau. Ce document, bref par sa pagination (46 feuillets), dense par ses énoncés, constitue une tentative assumée de rapprochements doctrinaux, présentés en tant qu’ouvertures allant vers une fécondité commune.

Structure doctrinale et thématique

Le texte s’articule en six sections progressives. La première, introductive, évoque « l’orientation religieuse de la révolution », assignant au catholique le devoir de se « subordonner sans réserve au nouvel État », tout en nuançant ce ralliement d’un « oui provisoire et général » à la Weltanschauung. Viennent ensuite des développements doctrinaux : une critique du libéralisme, du parlementarisme issu des Lumières, et une exaltation du Volk comme sujet organique, porteur d’une mission historico-morale.

Schmaus y insiste : « nul homme n’existe en dehors de son peuple » — énoncé qui, s’il s’inscrit dans une anthropologie communautaire ancienne, rejoint ici les motifs spécifiques du régime hitlérien. La famille, la discipline, l’autorité y sont louées comme valeurs fondatrices communes. L’auteur esquisse même un parallèle entre les « tables de la loi nationale-socialiste » et les impératifs de la morale catholique.

Les sections ultérieures, plus délicates, abordent la question dite « raciale » : allusions aux races inférieures, critique explicite de la République du Liberia, et cette phrase devenue symptomatique : « Il fut un peuple qui crut l’Alliance liée à sa nationalité ; il dut expier cette illusion par la réprobation », référence transparente au judaïsme post-christique.

Une réception immédiate, une inflexion progressive

Dès sa parution, le texte connaît une diffusion notable : trois tirages en 1934, puis un arrêt brutal de la série. Schmaus, prudent, infléchit son propos à partir de 1935, voulant voir le IIIᵉ Reich comme paganisant ou comparable Dioclétien. Après guerre, lors des « procédures de dénazification », il sera classé parmi les Mitläufer — ceux qui « suivirent sans excès ». Il n’aura jamais revendiqué, ni pleinement toutefois renié, cette brochure de jeunesse.

L’ensemble de sa carrière théologique — notamment son influente Dogmatique catholique de 1941 — porte encore certaines traces de son organicisme : une vision ethno-mystique du peuple, une méfiance instinctive à l’égard de l’individu progressiste, et une formulation sévère à l’endroit du judaïsme, décrit comme peuple du péché.

Les effets du Concordat

Il faut replacer l’ouvrage dans son écrin historique : trois semaines après la signature du Reichskonkordat (20 juillet 1933), dans une Allemagne où l’Église cherche à promouvoir ses institutions, sa jeunesse, ses œuvres. Le climat intellectuel pousse à chercher des points d’appui communs avec l’État. Le texte de Schmaus manifeste une tentative de justifier un terrain d’entente morale et sociale.

Postérité et enjeux d’interprétation

Aujourd’hui, la recherche (Flasch, Gössmann, Scholder) lit ce texte comme emblématique des « voies catholiques vers le national-socialisme ». Pour sa collaboration active et pour sa distinction des sphères : la morale chrétienne y côtoie des catégories biologiques, la loi divine y devient la « sœur » de la loi raciale.

Plus encore, l’histoire de cette brochure souligne l’effet d’une édification intellectuelle propre au catholicisme germanique : rêver, au nom de l’unité organique et du combat contre le marxisme, d’une symphonie entre l’autel et le trône.

Post-Scriptum : Le jeune Joseph Ratzinger (dit Benoît XVI) fut dirigé, à Munich, par Michael Schmaus !

🏛 II. Reich und Kirche, clef de voûte d’un projet d’harmonisation entre autorité spirituelle et politique

Origine d’un programme à visée intégratrice

Au cœur de l’Allemagne de 1933, un homme d’État catholique — Franz von Papen, vice-chancelier du Reich et ancien diplomate au Zentrum — initie un programme éditorial visant à jeter des passerelles entre les fondements du nouvel ordre politique et l’enseignement de l’Église. C’est ainsi qu’émerge la série Reich und Kirche, publiée à Münster par Aschendorff, laquelle ambitionne de démontrer la non-contradiction — voire l’harmonie — entre le national-socialisme et le catholicisme romain.

La phrase-clef de Papen, citée comme un axiome de départ, en donne le ton : « Le national-socialisme est une riposte chrétienne contre l’esprit de 1789 ». Cette assertion répandue, à elle seule, condense une l’ambition : faire de l’État hitlérien le bras temporel d’un redressement moral, en rupture avec les principes de la « modernité politique » qui le précédait.

Relecture chrétienne du Reich

Le terme même de Reich n’est point anodin. Il convoque une triple mémoire : celle du Saint-Empire romain germanique, celle du Reich wilhelmien, et désormais celle du Troisième Reich. En réactivant cette lignée, les promoteurs de Reich und Kirche s’efforcent de sacraliser l’ordre politique comme forme visible d’une unité supérieure. Le régime, en tant que tel, devient plus qu’un cadre : il est affiché comme un instrument providentiel, susceptible d’accueillir, de défendre, la mission spirituelle de l’Église.

Schmaus s’inscrit dans cette perspective lorsqu’il écrit : « L’État national-socialiste peut être le fondement d’un renouveau religieux ». La série Reich und Kirche, dès lors, fonctionne comme un laboratoire apologétique, croisant lexique chrétien et rhétorique politique pour engendrer une sorte de théologie nationale.

Critères de convergence

La méthode déployée s’articule en trois registres :

-

Parallélisme des normes : juxtaposition entre commandements évangéliques et vertus civiques du Reich (autorité, discipline, fidélité).

-

Antilibéralisme partagé : condamnation du parlementarisme, de l’individualisme hérité des Lumières, et de ce que Papen nomme l’esprit « corrosif » de 1789.

-

Volonté d’ordre moral : insistance sur la complémentarité entre la famille chrétienne et la communauté nationale, entre la morale naturelle et les hiérarchies sociales du régime.

L’intention demeure de préserver et de placer l’Église dans la société.

De cette symphonie

Cette stratégie de rapprochement n’est pas sans poser des questions fondamentales. Elle suppose en effet que les tables de la loi divine et les principes du régime coïncident suffisamment pour être dites « convergentes ». Schmaus l’écrira sans détour : Les tables de l’impératif catholique et celles du devoir national-socialiste indiquent la même direction.

Ce parallélisme implique une analogie des catégories : le Volk, notion politique, reçoit un vernis moral ; le Reich devient une médiation historique du salut. Le Christ oui, et l’homme nouveau du peuple régénéré.

La logique de Reich und Kirche tend donc, en ses extrémités, à établir devant la tension classique des deux glaives — temporel et spirituel — une relative fusion. L’ordre naturel redressé par la grâce, en sommes.

Évolution ultérieure et lecture historiographique

À partir de 1935, les relations se corsent un peu plus. Certains y voient, non sans exagérations, la paganisation progressive d’un régime. Après 1945, cela sera évidemment très mal vue de défendre même l’ancien ligne de Von Pappen.

Cette disposition doctrinale et politique était nourrie par l’antimodernisme, l’hostilité au pluralisme, et le désir d’unité organique. Ce sont des affinités et non forcément des compromissions circonstancielles, qui expliquent la réceptivité d’une partie du clergé aux projets de l’État fort.

Nota Bene : Le concept de « symphonie entre l’Église et l’État », d’origine byzantine, repose sur une hiérarchie ordonnée, où chacun garde son domaine propre. C’est cela la tentative du projet Reich und Kirche — « Parce que c’est notre projeeeeet ! » Emmanuel Macron (non à jeun) en campagne électorale de 2017…

🖋 III. Robert d’Harcourt, lecteur de la position épiscopale allemande

Un germaniste catholique au seuil de la guerre

Robert d’Harcourt, professeur à l’Institut catholique de Paris, se distingue, dès les années 1930, par une lecture attentive et sans concession des évolutions spirituelles outre-Rhin. Fin connaisseur de la langue allemande, académicien en 1946, il publie en 1938 un ouvrage capital : Catholiques d’Allemagne, où il examine, avec une érudition philologique doublée d’un sens moral aigu, les réponses données par les évêques allemands devant l’accession au pouvoir par le régime hitlérien.

L’ouvrage mêle documents inédits, lettres pastorales, entretiens privés. Il met en lumière ce que l’auteur appelle un point essentiellement vulnérable dans l’histoire récente de l’Église : la publication, le 3 juin 1933, d’un Hirtenbrief collectif — une lettre pastorale commune — dans laquelle les évêques se félicitent de la compatibilité affichée entre l’État nouveau et les principes du christianisme.

Le contenu du Hirtenbrief : une adhésion solennelle

« Les hommes qui sont à la tête de l’État nouveau ont, à notre grande joie, donné l’assurance formelle qu’ils placent leur œuvre et qu’ils se placent eux-mêmes sur le terrain du christianisme. »

Ainsi s’expriment les évêques, et d’Harcourt note avec rigueur que ce ton d’allégresse reconnaissante tranche avec les mises en garde antérieures. Le Hirtenbrief invite les fidèles à collaborer loyalement à l’essor national, en remerciant Hitler pour la défense de la religion contre « l’athéisme bolchevique ». Les seules réserves tiennent à une clause de principe : que les promesses de respect faites à l’Église soient effectivement tenues.

La lettre précède de six semaines la signature du Reichskonkordat, ce qui, selon d’Harcourt, prive le Saint-Siège de toute force de négociation, l’adhésion morale ayant été formulée sans condition.

Une critique philologique et pastorale

D’Harcourt procède à une analyse textuelle serrée : il compare les formules épiscopales à celles des discours NS, mais c’est ici qu’il semble virevolter, nationalisme français oblige (?).

Là où la Tradition commande de distinguer le service de Dieu et l’obéissance civile, le Hirtenbrief, par sa formulation, semble créer la confusion des deux. Le mot même de christianisme, invoqué sans précision, devient un étendard commun que chacun peut brandir à sa manière — le clergé, comme l’État, comme les paroisses protestantes.

La comparaison avec Michael Schmaus

Si Schmaus, dans Begegnungen, construit une doctrine de la convergence, les évêques, eux, se contentent d’un enthousiasme loyaliste, sauf sur un point. L’un par le discours universitaire, l’autre par l’onction pastorale, préparent le terrain à une intégration morale du NS dans l’univers catholique. Et la logique sous-jacente est la même — une volonté de stabiliser, rassurer, coopérer — mais les instruments diffèreraient.

Un avertissement à portée transnationale

L’œuvre de Robert d’Harcourt ne se veut pas pamphlet, mais leçon d’histoire en temps réel. Il s’adresse avant tout aux catholiques français, désireux, à l’époque, de comprendre l’Allemagne. Il les exhorte à la prudence, notamment lorsque les oppositions politiques similaires (anticommunisme, antisémitisme, antilibéralisme) menaçant d’occulter les exigences théologiques.

En 1939, la Secrétairerie d’État identifie le Hirtenbrief comme un moment-clé de basculement, où l’Église d’Allemagne dit trouver en Hitler un protecteur. Mais, dans cet ouvrage, il faudrait encore s’y plonger plus en avant : nous laissons le champ ouvert à d’autres, dont nous relayerons volontiers les travaux !

🛎 Frappe méthodique

Le rideau tombe sur cette triple fresque , et l’arène s’apaise. Trois figures catholiques, chacune à sa manière, ont croisé les raisonnements avec le national-socialisme.

Michael Schmaus, d’abord, tente une synthèse doctrinale entre morale catholique et idéologie d’État, au nom d’un ordre social enraciné et d’une vision anti-libérale de l’histoire. Dans son sillage, la série Reich und Kirche, portée par Franz von Papen, articule une logique d’harmonisation, d’« Empire chrétien » transposé au XXᵉ siècle, où autorité, unité nationale et foi entendent parler d’une seule voix. Enfin, Robert d’Harcourt — par son étude du Hirtenbrief de juin 1933 — offre le contrechamp philologique et textuel d’un regard plus extérieur.

À travers ces trois chapitres, une leçon religieuse se dessine aussi avec netteté. La visée d’un ordre juste ne saurait s’accomplir par la simple acclimatation au pouvoir en place. Car, dans l’absolu, si l’Église est par nature dialogique, elle ne saurait devenir supplétive.

Ce parcours historico-théologique nous invite à cultiver une prudence doctrinale et ferme, à ne point céder à l’enchantement des dégénérés conformistes voyant du paganisme partout quand il n’y a qu’ordres terrestres, bannière morale et unité nationale. L’histoire, lorsqu’elle flirte avec la théologie, devient parfois bonne liturgie. Mais c’est à la Tradition, et non à la conjoncture des démo(n)craties, qu’il revient d’en être le juge.

Post-Scriptum : L’esprit catholique, lorsqu’il demeure enraciné dans le réel surnaturel, distingue, mais allie aussi le César du Crucifié — ordre temporel juste, et ordre surnaturel supérieur.

📚 Pour approfondir

- Livre de Ferdinand Desmurs : « Pie XI, le pape qui ordonna le ralliement à Hitler ».

- Source Edmond Paris, Histoire secrète des jésuites (1970) : Pie XI prépara le terrain à Hitler en paralysant ladite démocratie-chrétienne

- Edmond Paris – Le Vatican contre l’Europe – Chro – Chronicart

-

Michael Schmaus, Joseph Lortz, Josef Pieper : Flasch, Kurt: Amazon

-

Katholische Theologie unter der Anklage des Nationalsozialismus

-

Le catholicisme allemand au temps de Hitler – OpenEdition Books

-

Rezensionen: Geschichte & Biografie | Stimmen der Zeit – Herder.de

-

[PDF] Antisemitism, Christianity, and the Churches in Europe

La Rédaction — Florian Rouanet

🥊 Nos articles de la Straße

https://integralisme-organique.com/2025/06/utiliser-le-termes-de-national-socialiste-ou-bien-de-nazi/

https://integralisme-organique.com/2025/06/affaire-dreyfus-des-deux-cotes-du-parjure/

https://integralisme-organique.com/2025/06/combat-contre-le-pharisaisme-discours-national-socialiste-dun-pretre-catholique-traduction-de-pdf/

https://integralisme-organique.com/2025/04/catholicisme-national-socialisme-allemand-une-gageure-historique-et-doctrinale/

https://integralisme-organique.com/2025/05/lesprit-familial-dans-la-maison-selon-mgr-delassus-et-le-national-socialisme/

https://integralisme-organique.com/2025/06/thais-ventre-a-lair-et-sacrilege-pro-sioniste-en-choeur/

https://integralisme-organique.com/2025/06/traite-de-paix-de-georges-de-podiebrad-roi-de-boheme-1464-grand-dessein-elabore-par-le-duc-de-sully-ministre-dhenri-iv-1603/

https://integralisme-organique.com/2025/06/la-naissance-du-droit-subjectif-dans-la-pensee-medievale-chretienne/

https://integralisme-organique.com/2025/06/vatican-ii-relativisme-ruine-de-la-foi-fausse-religion-et-fausse-eglise/

https://integralisme-organique.com/2025/06/les-relations-entre-termes-ii-thibault-le-malouin/

https://integralisme-organique.com/2025/06/lecture-traditionnelle-de-la-loi-morale-mise-en-garde-contre-le-proportionnalisme/

https://integralisme-organique.com/2025/06/comprendre-la-these-de-cassiciacum-pierre-joly/

-

Reich et croix latine : aux confins d’une alliance catholico-nationale

Territoire idéologique redéfini : esquisse, enjeux, perspectives

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le sur les réseaux sociaux !

[Sassy_Social_Share]

Merci de votre visite sur notre site !

Ce site internet est la propriété de M. Florian Rouanet.

Vous pouvez reproduire nos articles à condition de mentionner le lien d'origine.

6 commentaires

Réagissez à cet article !