-

Publié le par Florian Rouanet

Ou la force du prince républicain au service de la justice : Bien, élite, peuple, individus ⚔️🏛

⁂ 𝔄rène de l’État sécularisé

Qu’on se le dise franchement, 𝔬̂ lecteur, nous franchissons ici les portes d’un édifice dont les fondations tremblent depuis le jour où les princes renoncèrent à faire la volonté du Christ. Machiavel, ce clerc de génie, sans chapelle ni autel, nous force à descendre dans les catacombes du politique pur, livré à lui-même, dépourvu de transcendance.

Cette plongée immersive arpente trois univers : d’abord le décapant réalisme machiavélien confronté à la sapience thomiste ; ensuite, les grandes armatures de la pensée — virtù, fortune, anthropologie pessimiste, rapport à la cruauté, à ladite religion civile ; enfin, les carcans institutionnels, les armées populaires, les conflits canneliers entre élites et peuple.

Nous verrons comment le Florentin des Républiques italiennes, en scindant le politique du moral, forgea les armes d’une laïcité lorsque sa pensée est prise pour elle-même. Comment ses disciples — involontaires ou conscients — façonnèrent l’État moderne. Mais nous découvrirons aussi où git l’écueil : sans référence transcendante direct, cet ordre devient purement mécanique, instrument d’une volonté de puissance pour elle-même. Et c’est là que le catholique traditionnel, loin de rejeter Machiavel, doit le dépasser en redressant ce qui vacille.

L’État sans foi ni loi, la virtù contre la morale, le glaive citoyens contre les mercenaires, la République qui fermente de discordes fécondes. Voici les grands thèmes, les écueils et les synthèses. Depuis cinq siècles, la pensée de Machiavel déchire et fascine. Qu’on le condamne comme fossoyeur du temporel chrétien, ou qu’on le loue en tant que fondateur de la modernité politique réaliste, il demeure : ce Florentin éventra l’harmonie médiévale en brandissant la verità effetuale della cosa, la vérité effective des choses.

— Nota bene : les petites/grandes familles de ce monde, en choisissant l’humilité dans le style, ils achetaient la souveraineté dans la substance, par l’autonomie et l’art du contrôle. Tandis que les autres cherchent visibilité et validation, sans rien proposer, mais en se soumettant à l’attention d’autrui, à la loi du marché, etc.

🎙 𝔄ntenna I.O. Vox Frequencia

📽 Documentation audiovisuelle

☧ 𝔏exique martial

Cordage terminologique dont s’arment les cogneurs :

« VERITÀ EFFETUALE, féminin, Doctrine machiavélienne : observation de la réalité telle qu’elle existe, à l’inverse de la représentation idéale qu’on en projette. » — CNRTL — effectuel

« VIRTÙ, féminin, Politique : capacité d’action stratégique et rusée, étrangère à la vertu morale chrétienne, mêlant audace, adaptation, intelligence tactique. » — CNRTL — vertu

« SÉCULARISATION, féminin, Processus historique : séparation des institutions civiles et religieuses, relégation de la foi au domaine privé, autonomisation de l’ordre temporel. » — CNRTL — sécularisation

« VIVERE CIVILE, locution latine, Pensée machiavélienne : condition d’une communauté politique vivant sous des lois régulières et institutions durables, à l’opposé de la tyrannie arbitraire. » — Dictionnaire des concepts machiavéliens

« ORDO, féminin (latin ordines), Institution : structures régulières, civiles, militaires, ou religieuses, qui organisent le pouvoir et le perpétuent selon une logique interne et hiérarchique. » — CNRTL — ordre

« FORTUNA, féminin, Puissance impersonnelle : chez Machiavel, force des événements historiques échappant au contrôle individuel, récompensant ceux pourvus de virtù. » — Littéraire et médiéval

ᛟ 𝔄ncienne école

Paroles de sentinelles, sources d’autorité tenues à l’écart du consensus libéralo-moderniste ?

« Il advint qu’un jour me fut annoncé d’Imola — par les légions noires d’Imola — le don d’une épée portant gravée la devise de Machiavel « Cum parole non si mantengono li Stati ». […] Je pourrais l’appeler « Commentaire de l’année 1924 au Prince de Machiavel », le livre que je voudrais appeler : « Vade-mecum de l’homme de gouvernement ». »

— Benito Mussolini, « Preludio al Machiavelli », Gerarchia, 30 avril 1924.https://www.adamoli.org/benito-mussolini/pag0250-.htmAdamoli« Des régimes exclusivement consensuels n’ont jamais existé, n’existent pas et n’existeront probablement jamais. Me soutient dans cette opinion une citation prégnante du Prince de Machiavel : « De là il advint que tous les prophètes armés vainquirent et que les désarmés ruinèrent. » […] « Et donc il convient d’être disposé de telle sorte que, quand ils ne croient plus, on puisse leur faire croire par la force. » Moïse, Cyrus, Thésée et Romulus n’auraient pas pu faire observer longtemps leurs constitutions s’ils avaient été désarmés. »

— Benito Mussolini, propos cités par G. Matteotti, « Machiavelli, Mussolini e il fascismo », English Life (été 1924), texte italien reproduit sur Giustizia Insieme.https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-societa/3221-machiavelli-mussolini-fascismo-giacomo-matteotti-margherita-occhilupoGiustizia Insieme« Mussolini profite de Machiavel pour se prémunir à l’avance et, dans le même temps, pour se garder les mains libres. »

— Filippo Ceccarelli, « Mussolini, Craxi, Berlusconi: Il Principe e lo specchio del potere », Treccani (essai).https://www.treccani.it/machiavelli/saggi_e_approfondimenti/saggi/Mussolini-Craxi-Berlusconi-il-Principe-specchio-potere.html

« Le pouvoir séculier ou civil est institué par les hommes ; il réside dans le peuple, à moins que celui-ci ne le confère à un prince. Ce pouvoir est immédiatement dans la multitude, comme en son sujet propre ; car ce pouvoir vient de la Loi divine, mais la Loi divine ne l’a donné à aucun homme en particulier. Si l’on retire la loi positive, il ne reste aucune raison pour qu’au sein d’une multitude (où tous sont égaux) l’un plutôt qu’un autre commande aux autres. … Il dépend du consentement de la multitude d’établir sur elle un roi, un consul ou d’autres magistrats ; et, s’il existe une cause légitime, la multitude peut changer le royaume en aristocratie ou en démocratie. »

— Saint Robert Bellarmin, On Temporal and Spiritual Authority (contient De laicis), éd. et trad. Stefania Tutino, Liberty Fund, 2012, ch. 6 (repère de pagination moderne).

https://oll.libertyfund.org/titles/on-temporal-and-spiritual-authority

— Machiavel

« Je m’écarterai donc, comme je l’ai dit, du procédé de plusieurs qui ont décrit des principautés et des républiques dont on n’a jamais vu d’exemples véritables, et je m’en irai tout droit à la réalité des choses, et non pas à l’imagination qu’on s’en fait. »

« Ceux-ci veulent opprimer, et le peuple veut seulement n’être point opprimé. […] Celui qui devient prince par la faveur du peuple doit travailler à conserver son amitié […]. Je répéterai seulement qu’il est d’une absolue nécessité qu’un prince possède l’amitié de son peuple, et que, s’il ne l’a pas, toute ressource lui manque dans l’adversité. »

« C’est pour cela qu’on a vu réussir tous les prophètes armés, et finir malheureusement ceux qui étaient désarmés. »

« Les cruautés sont bien employées (si toutefois le mot bien peut être jamais appliqué à ce qui est mal), lorsqu’on les commet toutes à la fois, par le besoin de pourvoir à sa sûreté, lorsqu’on n’y persiste pas, et qu’on les fait tourner, autant qu’il est possible, à l’avantage des sujets. […] Les cruautés doivent être commises toutes à la fois […]; les bienfaits, au contraire, doivent se succéder lentement. »

« On peut dire de tous les hommes, en général, qu’ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulés, ennemis des dangers, avides de gagner […]. Il est beaucoup plus sûr d’être craint qu’aimé, si l’on doit renoncer à l’un des deux. »

« Un prince doit donc savoir bien user de la bête et de l’homme. […] Il faut être renard pour connaître les filets, et lion pour effrayer les loups. »

« Les principales fondations de tous les États […] sont les bonnes lois et les bonnes armes; et comme il ne peut y avoir de bonnes lois là où il n’y a pas de bonnes armes, et que là où il y a de bonnes armes les lois sont bonnes, je laisserai les lois et parlerai des armes. »

« J’imagine qu’il peut être vrai que la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais qu’elle en laisse à peu près l’autre moitié en notre pouvoir. […] Je pense, au surplus, qu’il vaut mieux être impétueux que circonspect; car la fortune est femme: pour la tenir soumise, il faut la traiter avec rudesse. »

« Un prince doit s’étudier à ne point s’attirer la haine […]. Il n’est pas nécessaire qu’il ait toutes les bonnes qualités, mais il est très-nécessaire qu’il paraisse les avoir. »

— Le Prince, ch.

https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Prince/Chapitre_6(Wikisource)« La multitude est plus sage et plus constante qu’un prince. […] Un peuple qui commande, sous l’empire d’une bonne constitution, sera aussi stable, aussi prudent, aussi reconnaissant qu’un prince; que dis-je ? il le sera plus encore […]. »

« Ceux qui blâment les dissensions continuelles des grands et du peuple me paraissent désapprouver les causes mêmes qui conservèrent la liberté de Rome […]. »

« Dans les républiques il est donc de la première importance d’entretenir la religion, et de lui conserver partout le respect; car où la crainte de Dieu n’existe pas, il faut soutenir par celle d’un prince capable de tenir lieu de la religion. »

« Combien sont dignes de blâme le prince ou la république qui n’ont point d’armée nationale. […] C’est une des vérités les mieux démontrées, que si on manque de soldats là où il existe des hommes, la faute en est uniquement au prince. »

— Discours sur la première décade de Tite-Live, I, 1, 4, 11, 21.

https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_sur_la_première_décade_de_Tite-Live/Livre_premier/Chapitre_04(Wikisource)

Σ 𝔓lan d’attaque

I. 🏛 La rupture machiavélienne

II. 🦁 Virtù, fortune, anthropologie pessimiste

III. ⚔️ La fin justifie les moyens

IV. 🛡 République contre monarchie

V. 🏹 Armées citoyennes et légitimité

VI. 👑 Sécularisation radicale

VII. 🕯 Femmes, scandales, tyrannie

VIII. 🔗 Synthèse catholique

Tableau immersif de la pensée machiavélienne : gloire et abîmes ; Et progression de notre offensive intellectuelle

I. La sécularisation du pouvoir et ses périls

Machiavel rompt avec le monde médiéval où temporel et spirituel s’ordonnaient mutuellement. Là où saint Thomas d’Aquin subordonnait la raison politique à l’ordre naturel divin, le Florentin pose un principe qui causa scandale : le prince doit examiner le réel sans le filtre potentiellement rêveur d’une morale transcendante, selon la verità effetuale della cosa. Les vertus chrétiennes n’engendrent plus les États durables ; elles fabriquent des princes faibles.

Cependant, cette critique machiavélienne contient une pertinence diagnostique, même si sa cure s’avère empoisonnée. Le Moyen Âge justifiait parfois ses iniquités derrière le masque chrétien. Mais Machiavel se trompe en croyant que l’abandon de la transcendance fonderait un ordre plus évident : l’histoire a démenti cette hypothèse. Les régimes tyranniques, brutalement efficaces à court terme, se sont effondrés en ruine. La sécularisation opérée par Machiavel expose l’État à toutes les dérives, car nul principe supérieur ne vient le limiter en théorie.

II. Virtù, fortune et anthropologie : Les trois piliers du réalisme

La virtù machiavélienne n’est point la vertu thomiste infusée par la grâce. C’est l’ensemble des qualités d’adaptation pragmatique : audace, ruse, indifférence aux scrupules moraux généraux. Cette démarcation s’établit là : l’Église affirme que rendre à chacun son dû relève d’un ordre éternel ; Machiavel pose une fin — la conservation du pouvoir — qui risque d’écraser la justice elle-même.

Or Machiavel offre une nuance capitale : la cruauté décisive écourte les troubles ; l’indulgence prolonge les violences. Ainsi esquisse-t-il une théorie de l’action proportionnée au bien intégral, que les casuistes jésuites du XVIIᵉ siècle exploreront.

La fortune, chez Machiavel, n’est point la Providence divine ordonnant tous les événements selon sa sagesse infinie, mais une puissance impersonnelle devant laquelle le prince vertueux doit se battre par l’habileté et la préparation. Le politicien d’envergure lit les conjonctures favorables et les exploite ; il ne peut créer les circonstances de toutes pièces. C’est l’anarchie aristocratique à certains égards.

Sur l’anthropologie, Machiavel pose l’homme comme naturellement porté à conquérir, motivé d’abord par la conservation — ce qui tient du vrai. Cette anthropologie pessimiste invalide les rêves humanistes. Le catholique thomiste y retrouve une vérité dangereuse : depuis le péché originel, l’homme est enclin au mal et doit être contenu ; cependant, il possède une inclinatio ad bonum naturelle, et la grâce peut le relever. Dès lors, un régime bâti sur la crainte seule finit par s’effondrer dès que la crainte disparaît. Un régime éducateur, fondé sur l’amour du bien public, possède résilience plus durable. L’Union soviétique, fondée sur la peur totalitaire rouge, s’effondra dès que la peur s’évapora.

III. La fin justifie les moyens : Où passe la limite ?

Machiavel énonce que la survie de l’État absout le prince d’obligations morales ordinaires. Saint Thomas, suivant Aristote, affirme que la fin emporte le caractère moral de l’acte ; une fin intrinsèquement mauvaise corrompt l’acte entier, rend le compère complice.

Néanmoins, il existe une doctrine (médiévale ou non) de la vis absoluta (pouvoir absolu) en cas de nécessité radicale. Le cardinal Bellarmin tolérait que le prince excède ses droits ordinaires pour sauver la communauté — ce qui fait écho à Carl Schmitt. La ligne de démarcation demeure morale : la cruauté doit viser la restauration du bien commun, non l’intimidation gratuite ; elle doit épargner les innocents autant que possible.

IV. République versus monarchie : Institutions et perpétuation

Machiavel, bien que reconnaissant la monarchie utile aux États corrompus, demeure républicain de conviction — mais la critique peut s’inverser en réalité ! La République romaine dure mille ans, tandis que les monarchies s’effondrent généralement après trois ou quatre générations. L’Aquinate lui-même préférait une aristocratie tempérée, reconnaissant la légitimité des régimes mixtes.

Pour durer, les républiques doivent effectuer un retour aux commencements (ritorno ai principii) par une sorte d’effroi ravivant l’adhésion populaire. Or ce mécanisme s’avère redoutable : Robespierre et Lénine ont cru restaurer les principes originels par l’effroi et le sang. Pour la tradition catholique, ce retour doit s’effectuer par conversion spirituelle, non par terreur renouvelée.

Machiavel soutient que les tumultes entre Grands et Peuple constituent le moteur de la liberté républicaine. C’est vrai empiriquement : la Magna Carta, la Déclaration des Droits naissent du conflit, non du consensus bienveillant. Le conflit, canalisé institutionnellement, devient créateur. On devra reconnaître que les tensions légitimes, exercées selon le droit naturel et la charité, produisent une justice plus grande.

V. Le glaive citoyen : Milices nationales et légitimité

Machiavel dénonce le mercenariat : les mercenaires, motivés par le gain, sont versatiles et indifférents au destin de l’État. La milice citoyenne crée l’identification patriotique nécessaire à la pérennité de l’ordre. Des citoyens armés ne peuvent aisément être asservis.

Cette position converge globalement avec le thomisme : la scolastique reconnaissait au peuple le droit naturel à la défense commune. Le mercenariat scinde la puissance militaire de la légitimité politique ; un prince avec mercenaires peut tyranniser sans crainte. L’armée du peuple lui-même demeure limitée en quelque sorte par la conscience collective.

VI. L’État autonome et ses dérives totalitaires

Machiavel opère une sécularisation radicale : l’État n’est plus l’instrument de la Providence divine, mais une institution humaine autonome disposant de sa propre raison d’être. Cette rupture est mentalement massive.

Or, sans référence transcendante, le politique se réduit à volonté de puissance, donnant raison en apparence au complotisme.Machiavel reconnaît l’utilité civile de la religion — nul ciment social n’égale une foi puissante. La vertu chrétienne ne brise point le courage politique ; elle l’oriente vers une fin authentique. Le chevalier chrétien du Moyen Âge ne manquait ni de fierté ni de résolution. C’est la dégénérescence (dite cléricale ou non) que Machiavel observe juste chez les élites corrompus de son époque.

VII. Femmes, scandales et chute du tyran

Machiavel admet exceptionnellement que des femmes exercent la virtù politique — Thomyris, Épicharis, Caterina Sforza incarnent une exceptionnalité héroïque. Cette admission corrige un préjugé antique. L’Église, à titre exceptionnel, reconnaissait l’autorité de figures comme sainte Catherine de Sienne ou sainte Jeanne d’Arc : là où le charisme transcende les catégories ordinaires.

Les scandales privés produisent les troubles publics. L’intégrité morale privée du prince exprime sa vertu politique. Louis XV, par ses scandales, détruisit la crédibilité royale. Un prince libertinage ne peut commander à la vertu s’il la piétine en privé.

Machiavel condamne le prince tyrannique : non point par morale absolue, mais ici par pragmatisme — la tyrannie s’effondre. Et, le catholique, peut s’engouffrer dans cette brèche : la tyrannie viole le droit naturel et la loi éternelle. La haine universelle qu’elle suscite crée les conspirations. Nul blindage ne sauve celui qui a perdu le cœur du peuple.

VIII. Synthèse catholique : Subordination au bien commun authentique

Machiavel force le penseur, catholique et au-delà, à aiguiser son verbe et à affronter la réalité du pouvoir tel qu’il est. L’idéalisme naïf s’avère impuissant. Un régime requiert des structures, une compréhension des passions réelles.

Cependant, la cure machiavélienne s’avère aussi empoisonnée, en bannissant au moins en partie Dieu, il rend impossible tout jugement moral sur le régime. Or l’histoire confirme que les régimes construits sur le seul calcul perdent progressivement l’adhésion des cœurs. À l’inverse, la Chrétienté médiévale, reposant sur un socle transcendant, dura un millénaire.

La voie consiste à rétablir la hiérarchie sans retomber dans l’idéalisme naïf :

Premièrement, reconnaître l’autonomie relative du politique, comme Thomas l’enseignait. Deuxièmement, subordonner cet ordre à la loi éternelle. Troisièmement, cultiver une élite politique capable de cette synthèse : versée dans la théologie politique, la ruse prudente, l’étude de l’histoire, mais aussi la charité et la justice.Cette synthèse requiert une amitié politique entre hommes de bien unis par la poursuite du bien commun. C’est le modèle de la confrérie, de la compagnie d’armes, des ordres chevaliers. Templiers, Hospitaliers, Teutoniques savaient qu’une organisation dure par la transmission des valeurs, l’amitié fraternelle, l’enracinement dans une foi commune.

Le retour aux commencements doit s’effectuer par conversion spirituelle, et non par terreur purificatrice. L’ordre politique doit être pensé à la lumière de la Révélation, accompagné par une élite spirituelle, éducatif avant d’être coercitif, à l’exception de contextes difficiles. La force — le glaive citoyen, l’armée populaire, les institutions régulières — demeure toujours au service de la justice.

☩ ℭoup de grâce

- Machiavel diagnostique juste une amputation réelle.

- L’ordre politique requiert réalisme et structures durables.

- La synthèse catholico-nationaliste rétablit la hiérarchie.

Appelons l’ambulance — car tel fut le brocard anti-toccard, 𝔬̂ lecteur, jeté par Machiavel à la face du monde !

Ne délogeons point Dieu pour régner avec le glaive nu. Point mince offense : on n’abolit pas la Sapience, on l’escamote un temps. Mais c’est donc à bon droit que nous relisons Machiavel — non pour l’imiter servilement, mais pour comprendre les lois du pouvoir, puis les ordonner selon la justice éternelle. C’est la voie du catholique traditionnel.📄 Nota bene :

En tant que lecteur des productions thomistes, de Pic de la Mirandole et de Jean Dun Scot, nous admirons ces pensées originales du monde médiéval tardif et renaissant. Mais aussi, pour mieux nous situer, nous sommes plus partisans de Charles Quint que de François 1er, ou encore plus attaché au Duc de Guise qu’à Henri III.

Aujourd’hui, voyons, en champ de bataille, la république des princes et l’action politique, car si sa pensée est trop « instrumentaliste » ou laïcisante, elle nourrit une action concrète qui a aidé pas moins que Mussolini à accéder au pouvoir et à constituer ce dernier jusqu’au sommet pyramidal.

Aussi, pour la petite élite militante, l’amitié politique, « égalitaire » à dessein, à l’instar de la table ronde d’Arthur dans les mythes aristocratiques européens s’avère être une nécessité constante à entretenir, pour se propulser, et ce, collectivement.

La présente étude n’entend ni réhabiliter intégralement Machiavel ni le condamner d’un revers facile d’idéalisme pieux. Elle s’efforce de discerner les apports réels du Florentin, de démontrer où gît l’écueil majeur, et de proposer une voie chrétienne synthétique. C’est cette voie-là que l’élite traditionaliste doit emprunter : lucide comme le renard machiavélien, dure comme l’acier du guerrier, mais ordonnée au bien commun surnaturel.

📚 Pour approfondir

Corpus machiavélien

• N. Machiavel, Le Prince, trad. Frédéric Fossaert (éditions de Chiré, 2010)

• N. Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, trad. Frédéric Fossaert (éditions de Chiré, 2003)

• N. Machiavel, L’Art de la Guerre, trad. anonyme (éditions Mille et Une Nuits, 2003)Études sérieuses

• François Bluche, Louis XIV (éditions Fayard, 1986)

• Quentin Skinner, Les Fondements de la pensée politique moderne (éditions Albin Michel, 2001)

• Alain de Benoist, Machiavel et la pensée politique antique (éditions Krisis, 2010)

• Jean Madiran, L’hérésie du XXᵉ siècle (éditions de Chiré, 2002)

• Gérard Péguy, La Cité mystique — Introduction au projet politique catholique (éditions de Chiré, 2015)💸 Soutenir l’œuvre

💬 Rejoindre la communauté— La Rédaction

🥊 𝔑𝔬𝔰 𝔞𝔯𝔱𝔦𝔠𝔩𝔢𝔰 𝔡𝔢 𝔩𝔞 𝔖𝔱𝔯𝔞ß𝔢

Henri de Guise le Balafré, la Ligue nobiliaire et l’écroulement de l’ordre hiérarchique

Sus aux défaitistes ! Ré-émigration massive : le sabre à la main, l’État souverain, ou l’Europe comme forteresse

Pour l’interdiction du parti communiste français — MNC

Adolf Hitler catholique d’éducation et de foi ? (V)

Mgr Aloïs Hudal : l’évêque qui osa réconcilier l’Église, l’Empire et la Nation

Nœud gordien : deux faits sur le catholicisme traditionaliste états-unien

Le Reich allemand n’est pas un « twittos » fantôme

Contradictions apparentes dans la Bible : le fil d’or de l’harmonisation

Le Front nationaliste : mobilisation de bon aloi — MNC

Mgr Lefebvre et ladite sédé-vacance

Léon XIV en fin 2025 : successeur de Vatican II

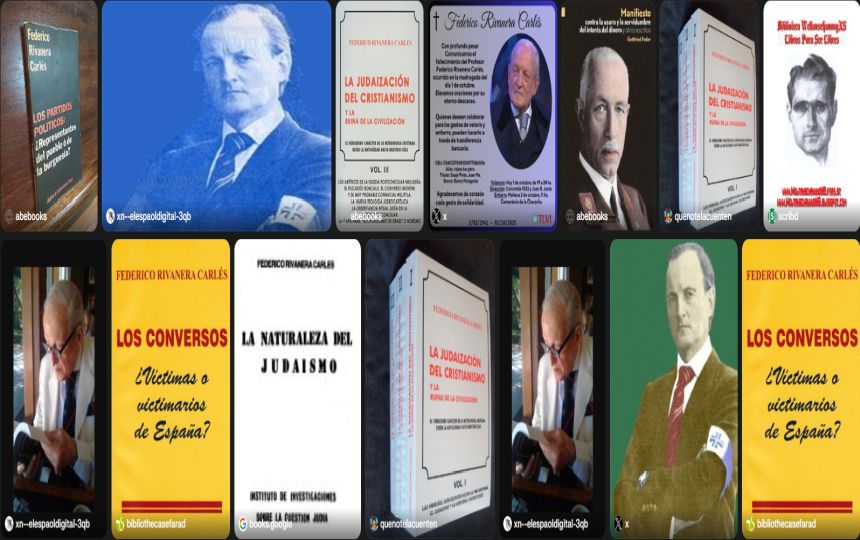

Federico Rivanera Carlés : intégraliste argentin

Extraits sur la race selon René Binet — Augustin

En France, les gendarmes interrompent un spectacle humoristique — Rivarol

Les micro-habitudes — Louis Key

Plongée immersive dans l’antre de la pensée de Machiavel, riche d’enseignements, comprenant quelques écueils

La plongée dans les abîmes du réalisme politique, pouvoir nu et quand le Florentin nous enserre dans les rets d’une inquiétante lucidité

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le sur les réseaux sociaux !

[Sassy_Social_Share]

Merci de votre visite sur notre site !

Ce site internet est la propriété de M. Florian Rouanet.

Vous pouvez reproduire nos articles à condition de mentionner le lien d'origine.

Réagissez à cet article !